随着新冠疫情的持续演变,防疫措施也在不断调整和优化,在众多防疫术语中,“次密接者”这一概念逐渐进入公众视野,而“次密接者接触的人需要隔离多少天”则成为许多人关注的焦点,本文将从次密接者的定义入手,结合当前国内外防疫政策,深入探讨隔离期限的科学依据、实际操作中的注意事项,以及对个人和社会的影响,旨在为读者提供全面、原创的解析。

次密接者的定义及其在防疫链条中的位置

在疫情防控中,“密接者”指的是与确诊病例或无症状感染者有过近距离接触(如共同居住、工作、就餐等)的人员,而“次密接者”则是指与密接者有过类似近距离接触的人,次密接者是“密接者的密接者”,如果A是确诊病例的密接者,而B与A有过密切接触,那么B就属于次密接者,次密接者接触的人(即“次次密接者”)则处于防疫链条的更外层。

次密接者接触的人是否需要隔离,取决于当地防疫政策的风险评估,在疫情高发期,这类人员可能被要求隔离,以阻断潜在的传播链;而在低风险地区,则可能仅需健康监测,隔离的目的是防止病毒通过间接接触传播,尽管这类传播风险较低,但不可完全忽视。

次密接者接触的人需要隔离多少天?政策演变与科学依据

隔离期限的设定并非随意而为,而是基于病毒的潜伏期、传播特性以及流行病学数据,全球多数地区对次密接者接触的人的隔离要求已趋于灵活,但核心原则仍是“预防为主”。

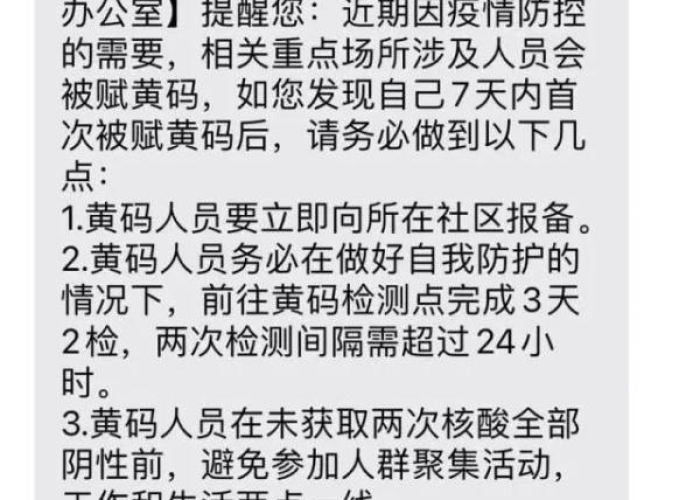

根据最新《新型冠状病毒肺炎防控方案》(第九版),次密接者通常需进行7天居家隔离或集中隔离,并接受核酸检测,但对于次密接者接触的人(即“次次密接者”),隔离要求更为宽松:多数地区建议进行健康监测,如每日体温检测和症状报告,而非强制隔离,只有在高风险场景下(如次密接者后续被确诊),才可能升级为7天隔离,具体天数可能因本地疫情动态而调整,例如在爆发聚集性疫情时,隔离期可能延长至14天。

从科学角度看,新冠病毒的平均潜伏期为3-7天,最长可达14天,早期防疫中常见的14天隔离期旨在覆盖最大潜伏期,但随着奥密克戎等变异株的出现,潜伏期缩短,隔离期也相应调整,世界卫生组织(WHO)建议,对于低风险接触者,隔离期可缩短至5-7天,并辅以检测,这体现了防疫策略从“一刀切”向精准化、人性化的转变。

实际操作中的注意事项与挑战

尽管政策明确了隔离期限,但在执行中仍面临诸多挑战,次密接者接触的人往往分布广泛,识别和追踪难度大,依赖大数据和流调技术虽能提高效率,但也可能引发隐私担忧,隔离对个人生活和工作造成影响,尤其是经济压力和心理负担,强制隔离可能导致收入损失或家庭困难,因此部分地区推出了补贴政策或灵活办公方案。

隔离期的计算方式需准确无误,通常从最后一次接触次密接者之日算起,期间需配合核酸检测,如果检测结果为阴性,且无异常症状,隔离即可解除,公众应通过官方渠道(如疾控中心APP或社区通知)获取最新信息,避免误信谣言。

隔离政策对个人与社会的影响

隔离不仅是防疫手段,更是一种社会责任,对次密接者接触的人而言,短期隔离有助于保护弱势群体(如老年人和慢性病患者),减少医疗资源挤兑,从社会层面看,精准隔离能平衡经济与公共卫生,避免“封城”式极端措施,数据显示,在奥密克戎流行期间,缩短隔离期并未显著增加传播风险,反而促进了社会复苏。

过度隔离也可能带来负面效应,如“防疫疲劳”或公众配合度下降,政策制定需基于实时数据,并加强科普教育,强调接种疫苗可降低隔离需求,因为疫苗能显著缩短病毒清除时间。

科学防疫,共同守护健康

次密接者接触的人需要隔离多少天,答案并非固定不变,而是随着疫情演变而动态调整,当前趋势是缩短期限、强化检测,这反映了人类对病毒认知的深化,作为个体,我们应积极配合防疫,同时保持理性,避免恐慌,只有通过科学管理与公众合作,才能有效控制疫情,迈向更安全的未来。

通过本文的深度解析,希望读者能更全面地理解隔离政策,并在实际生活中做出明智决策,防疫之路任重道远,让我们携手共进,守护每一份健康。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏