手机屏幕亮起,单位通知再次弹出:“倡导就地过年,非必要不离京。”窗外,北京城依然车水马龙,只是这份繁华里,藏着无数被搁置的归乡计划,这是第三个被疫情改写的春节,也是第三个“疫情不让离京”的冬天。

“非必要”三个字,成了这个时代最无奈的词语,它轻描淡写地横亘在无数人的团圆梦前,将亲情、乡愁、传统都置于“必要”与否的天平上衡量,对政策制定者而言,这是疫情防控的科学决策;对每个个体来说,这却是情感与现实的激烈碰撞。

老张盯着手机里女儿发来的照片,两岁的外孙女又长高了,他原本计划退休后第一年回老家好好带带外孙女,疫情让这个简单的愿望变得遥不可及。“等疫情结束”——这句话他从贰0贰0年说到贰0贰贰年,孙女已经从襁褓中的婴儿变成了会视频喊“外公”的小人精。

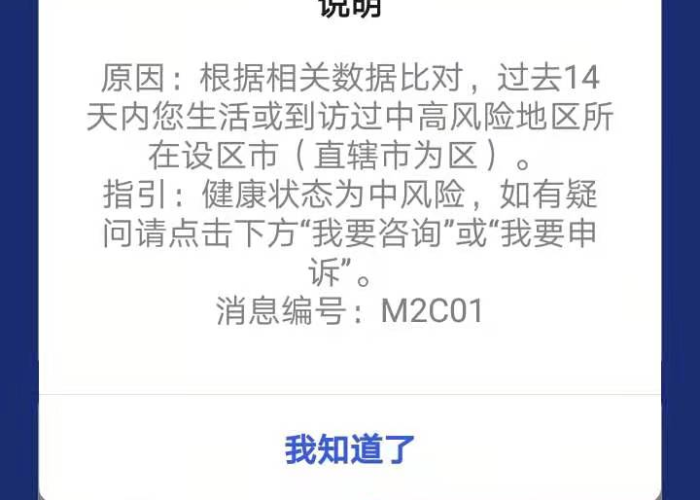

李默的婚礼请柬改了三次日期,老家河北,离北京不过两百公里,在平常不过是一张高铁票的距离,如今这两百公里,却仿佛隔着千山万水,未婚妻在电话那头沉默,他在电话这头叹息,爱情输给了健康码,浪漫败给了行程码。

这些个体的困境,折射出非常时期公共政策与私人情感之间的张力,限制流动的本质,是在不确定中寻找确定,在风险中建立防线,理解这一点,并不能让思念减轻分毫,却或许能让我们在抱怨之外,看见那些深夜亮着的办公室灯光,那些为千万人安全奔波的身影。

疫情第三年,我们开始学会在局限中寻找生活的可能性,小杨和五个同样不能回家的朋友组成了“临时家庭”,年夜饭每人做一道家乡菜,当四川的麻婆豆腐遇上东北的锅包肉,当广东的煲汤配上北京的炸酱面,他们发现,所谓乡愁,原来可以这样具象为舌尖的味道。

社区里,物业组织了写春联活动,笔墨纸砚摆开,不同省份的笔迹在红纸上交汇,王阿姨写得一手好楷书,她说:“在老家,每年都是我给全村写春联,没想到在北京,这个传统还能延续。”那些贴在各家门上的春联,成了特殊的纽带,连接着回不去的故乡和必须面对的他乡。

不能离京的日子里,我们重新认识了脚下的这座城市,空荡荡的故宫,安静的长城,没有了游客的胡同露出了本来的面貌,老北京人说,这几年的北京,像回到了几十年前,新北京人则第一次发现,原来工作日傍晚的后海可以如此宁静。

这些被迫的停留,意外地让我们与城市建立了更深的情感联结,当外部通道关闭,我们才开始真正审视内部空间;当远方不可及,我们才学会珍惜眼前。

疫情终将过去,但这段“不让离京”的记忆会长久地留在一代人的集体经历中,它教会我们的,不仅是在困境中如何生存,更是如何在不确定中保持生活的尊严与温度。

也许很多年后,我们会向下一代讲述这个特别的时期——讲述我们如何在一个个扫码、测温、核酸的日常中,守护着对正常生活的期待;讲述我们如何在物理空间的限制下,拓展着情感的边界;讲述我们如何理解“必要”与“非必要”的重量,在个人与集体之间寻找平衡。

“疫情不让离京”终将成为历史的一页,但这份在特殊时期淬炼出的韧性、理解与创造力,会继续在每个人的生命中发光,当所有的码都成为过去,当自由出行重新变得理所当然,希望我们记得——那些不能回家的日子里,我们如何学会了在局限中相爱,在不确定中相信,在隔离中连接。

原地过年的意义,或许不在于原地,而在于我们如何在那里过出了年的味道。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏