北京市卫生健康委员会通报了新增53例本土新冠病毒感染者的名单,这一数据引发了社会广泛关注,作为中国的首都,北京一直是疫情防控的重点区域,此次新增病例的出现,不仅考验着城市的应急响应能力,也提醒我们疫情尚未远去,防控工作任重道远,本文将结合这53例感染者的背景、分布情况,分析当前的疫情形势,探讨防控措施的有效性,并展望未来应对策略。

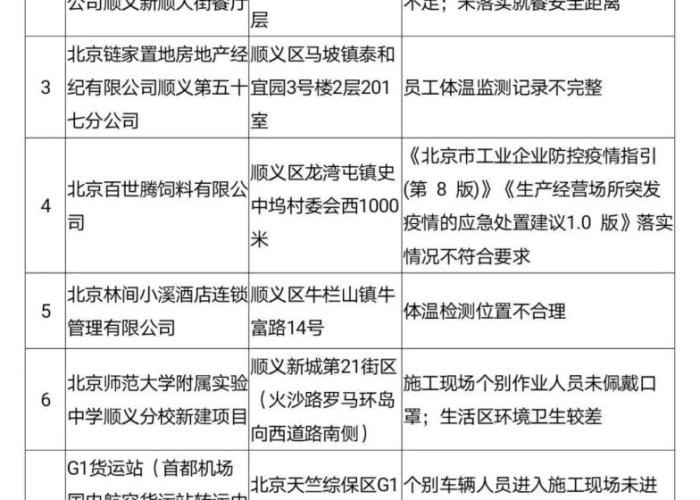

这53例本土感染者的名单显示,病例分布较为分散,涉及多个区和社区,从通报来看,感染者中既有年轻人,也有中老年群体,职业背景多样,包括学生、上班族、退休人员等,这种多样性反映了病毒传播的隐蔽性和广泛性,部分感染者无症状或症状轻微,导致早期发现困难,增加了社区传播的风险,名单中还显示,部分病例与之前的聚集性疫情相关联,如家庭聚会或工作场所接触,这凸显了社交活动在疫情传播中的关键作用,北京疾控部门已迅速对这些感染者进行了流行病学调查,并公布了相关活动轨迹,提醒公众自查风险。

这波新增病例的背后,是北京作为国际大都市所面临的独特挑战,北京人口密集,流动性大,加上近期国内外疫情反弹,输入性风险与本土传播交织,使得防控形势复杂化,从数据来看,这53例感染者中,部分与境外输入病例有关联,说明“外防输入、内防反弹”的策略仍需加强,北京的冬季气候寒冷,室内活动增多,也为病毒传播提供了条件,疾控专家指出,奥密克戎变异株的传播力更强,可能导致病例数在短期内上升,但北京通过高效的核酸检测和隔离措施,已成功遏制了多次疫情扩散,此次新增病例的快速发现和公布,正是防控体系成熟的体现。

在防控措施方面,北京采取了多管齐下的策略,针对这53例感染者,相关部门迅速实施了精准封控和隔离,对涉及的小区和场所进行消毒和管控,确保疫情不扩散,核酸检测范围扩大,重点区域实行常态化筛查,提高了早期发现率,部分感染者是通过社区筛查或主动就医被发现,这得益于北京建立的“15分钟核酸采样圈”,疫苗接种工作持续推进,尤其是老年人和高风险人群的加强针接种,有效降低了重症率,据统计,北京疫苗接种覆盖率已超过90%,这为防控工作提供了有力支撑,公众健康教育也不断加强,通过媒体和社区宣传,提醒市民做好个人防护,如佩戴口罩、减少聚集等。

这53例新增病例也暴露了一些问题,部分感染者因疏忽防护或信息滞后,导致传播链延长,社会上有声音质疑,名单公布是否及时、透明?对此,北京疾控部门回应称,已优化信息发布机制,确保数据准确性和公众知情权,但这也提醒我们,疫情防控需要全民参与,任何环节的松懈都可能带来风险,经济和社会活动受影响的问题不容忽视,北京作为经济中心,疫情管控可能对中小企业、旅游业等造成冲击,如何在防控与民生之间找到平衡,是未来政策制定的关键。

展望未来,北京应对本土疫情的关键在于持续优化防控体系,要加强科技支撑,利用大数据和人工智能提升流调效率;需完善应急预案,确保医疗资源充足,从这53例感染者的名单来看,社区防控是重中之重,北京已建立“街道-社区-网格”三级管理体系,通过志愿者和基层工作人员,实现了快速响应,国际合作也不可或缺,北京可借鉴其他城市的成功经验,如新加坡的“动态清零”策略,以更灵活的方式应对疫情。

北京新增53例本土感染者名单不仅是一组数据,更是一面镜子,反映出疫情防控的成果与挑战,在全球疫情未平的背景下,北京作为首都,肩负着示范引领的责任,通过科学防控、全民参与和国际协作,我们有望在保护人民健康的同时,推动社会经济的复苏,读者们,让我们从自身做起,遵守防疫规定,共同守护这座城市的安宁与繁荣,只有团结一心,才能战胜疫情,迎接更美好的明天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏