2022年初,当中国大部分地区还沉浸在新春的喜庆中时,广西壮族自治区的边陲山城百色,却因一场突如其来的新冠疫情成为全国焦点,这座以红色历史、壮乡风情和芒果之乡闻名的城市,在短短数日内经历了从平静到危机、从封控到复苏的惊心动魄之旅,百色疫情事件不仅是一次公共卫生应急管理的实战检验,更折射出中国基层社会治理的复杂性与韧性,以及普通人在危机中的守望与坚持。

疫情突袭:边陲小城的“遭遇战”

2022年2月4日,百色市德保县报告首例本土确诊病例,随后疫情迅速蔓延至右江区、田阳区等6个县区,流行病学调查显示,病毒溯源与境外输入关联,但传播链在隐匿中扩散,恰逢春节返乡高峰,百色作为劳动力输出大市,面临严峻的输入性风险,短短一周内,百色新增病例超过300例,成为武汉疫情后广西最严重的本土聚集性疫情。

这座常住人口仅300余万的城市,医疗资源本就薄弱,农村地区占比高、地形复杂,防疫难度极大,首例病例发现时,病毒已潜伏多日,部分偏远村屯甚至缺乏核酸检测条件,更严峻的是,百色作为连接中国与东盟的陆路枢纽,其边境线长达360公里,非法入境管控压力长期存在,疫情暴发后,“外防输入”的防线备受考验。

全域封控:非常之策与民生之困

2月7日,百色宣布全域“不进不出”,所有县域实行交通管制,社区、村屯实施封闭管理,一夜之间,这座以慢生活著称的城市按下暂停键:商铺关门、公交停运、农田荒置,连闻名全国的“百色芒果”也因运输中断面临滞销风险。

封控政策虽有效遏制了疫情扩散,但也暴露了基层治理的短板,部分山区村民因信息闭塞,未能及时储备物资;留守老人和儿童面临断药、断粮风险;农民工因停工失去收入来源……这些现实问题,成为疫情之外的另一场“民生大考”,所幸,政府迅速启动应急保供机制,组织志愿者配送物资,并开通24小时求助热线,试图在防控与民生间寻找平衡。

八方驰援:壮乡大地上的“中国速度”

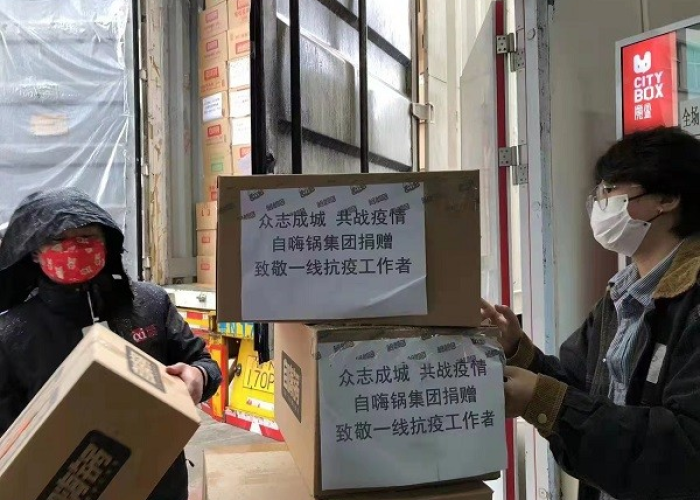

百色的困境牵动全国,广西自治区政府调集南宁、柳州等地2000余名医护人员紧急支援,在48小时内建成10个方舱实验室,将单日核酸检测能力提升至80万人次,国家卫健委工作组驻点指导,广东、湖南等省份捐赠医疗物资,企业与社会组织捐款超亿元,更令人动容的是,当地村民自发用摩托车载着医护人员翻山越岭,为偏远村屯入户检测;壮族群众穿上民族服装,用山歌为抗疫加油——这些温情的细节,成为冰冷疫情中的人性亮色。

复盘与反思:基层防疫的“百色样本”

百色疫情在3月初得到控制,但其暴露的问题值得深思,边境地区的防疫脆弱性亟待重视,百色与越南接壤,非法入境通道众多,仅2021年就查处“三非”人员超2000人,如何构建“智慧边境”防控网,需长期投入,农村公共卫生体系短板明显,村医老龄化、设备匮乏、疾控意识薄弱,使得疫情初期响应滞后,常态化防控与经济发展的矛盾在百色尤为突出:严格的封控虽阻断病毒,但也让以农业、旅游业为支柱的百色经济遭受重创。

值得注意的是,百色在疫情中尝试的“党建+网格化”管理成为亮点,通过基层党组织动员4.2万名党员下沉社区,建立“五包一”责任制(干部、民警、医生、网格员、志愿者包保到户),实现了精准排查与物资配送,这一模式虽非完美,却为西部欠发达地区的应急治理提供了参考。

重生与希望:从“疫中突围”到“韧性城市”

2022年4月,百色逐步解封,社会秩序恢复,政府推出复工复产十条措施,发放补贴助农销售芒果、砂糖橘等特产;旅游业通过“云游百色”直播重焕生机;边境地区加快“数字边防”建设,增设监控探头与无人机巡逻,更重要的是,疫情让百色人意识到公共卫生的重要性——农村厕所改造、垃圾处理项目加速推进,村民开始习惯戴口罩、勤洗手。

今天的百色,仍面临着疫情反复与经济复苏的双重压力,但这座曾书写“百色起义”红色历史的城市,以同样的坚韧应对挑战,正如一名当地干部所言:“大山里的孩子不怕难,石头缝里也能长出芒果 trees。”

广西百色疫情事件,是中国抗疫叙事中的一个缩影,它既展现了国家动员的高效与团结,也揭示了基层治理的痛点与难点,在全球化与病毒共存的时代,如何构建更具韧性的城市、更公平的公共卫生网络,是百色留给未来的思考,而这片土地上普通人的勇气与互助,恰如右江之水,默默流淌,终汇入海。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏