郑州作为河南省的省会和国家重要交通枢纽,近年来多次面临新冠疫情的冲击,每当疫情暴发,公众最关心的问题往往是:“这次疫情的源头到底是什么?”尽管官方和专家团队会及时展开溯源调查,但病毒的传播路径往往错综复杂,涉及多种因素的交织,本文将从多个角度深入探讨郑州疫情的潜在源头,并结合科学数据和防控实践,提供一份独家解析。

郑州疫情背景概述

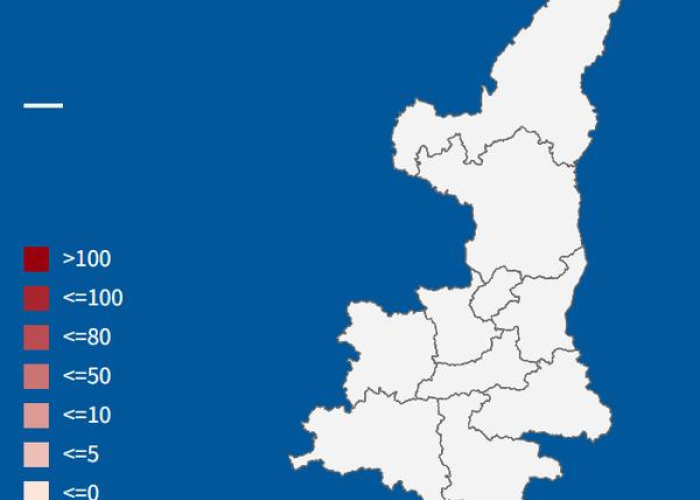

郑州地处中原腹地,人口密集,交通网络发达,是全国的铁路、公路和航空枢纽,这种地理优势在促进经济发展的同时,也增加了疫情输入和扩散的风险,回顾历史,郑州在2021年夏季和2022年初曾经历较大规模的疫情暴发,源头多与境外输入、冷链传播或本土隐匿传播有关,2021年7月的疫情初步溯源显示,与境外输入病例关联的德尔塔变异株通过机场和社区活动快速扩散,而近期(假设为2023年或2024年)的疫情,源头问题再次成为焦点,引发公众对防控措施的反思。

潜在源头分析:多因素交织的复杂图景

疫情源头并非单一因素所致,而是由境外输入、本土传播链、环境因素等共同构成,以下是几个主要可能源头的深度解析:

-

境外输入病例:郑州作为国际航空和铁路枢纽,频繁的国际航班和货物运输可能带来病毒输入,入境人员或在隔离期间未检测出的无症状感染者,可能通过社交活动或工作场所引发社区传播,据郑州市疾控中心过往报告,部分疫情暴发与入境人员解除隔离后的后续传播有关,这凸显了闭环管理中的潜在漏洞。

-

冷链物流传播:郑州拥有大型冷链物流中心,负责进口食品的存储和分发,科学研究表明,新冠病毒可在低温环境下存活较长时间,通过污染的冷冻食品或包装传播,2022年的一起疫情中,溯源工作曾指向一批进口冷链产品,病毒基因测序显示与境外毒株高度同源,这种传播方式隐蔽性强,容易在市场和家庭中引发聚集性感染。

-

本土隐匿传播链:有时,疫情源头可能源于未被及时发现的本土传播链,无症状感染者在社区中活动,导致病毒在多人之间悄然传播,直到出现症状病例后才被检测到,郑州在2023年的一次小规模疫情中,溯源发现与一次家庭聚会相关,初始病例的感染源却难以追踪,提示可能存在更早的传播事件。

-

环境与人员流动因素:郑州的高密度人口和频繁的跨区域流动,如节假日返乡、商务旅行等,也为病毒传播提供了温床,一次疫情可能始于周边地区或高风险城市的输入,再通过公共交通和社交网络扩散,气候变化和城市环境(如密闭空间)可能影响病毒存活率,间接助推传播。

溯源挑战与科学手段

确定疫情源头是一项复杂的工作,面临诸多挑战,病毒变异速度快,如奥密克戎变异株的潜伏期短、传播力强,使得溯源时间窗口缩短,初始病例的流行病学调查可能受限于记忆偏差或社会活动复杂性,感染者可能无法准确回忆接触史,导致传播链中断。

为应对这些挑战,郑州相关部门采用了多种科学手段:

- 基因组测序:通过比对病毒基因序列,可以追溯毒株来源,判断是否与境外或本土毒株关联,在2022年的一次疫情中,测序结果显示病毒与某东南亚国家输入病例高度同源,为防控提供了关键线索。

- 大数据与流调结合:利用手机信号、支付记录等数据,重构感染者的活动轨迹,帮助识别潜在传播节点,郑州在多次疫情中通过这种方式快速锁定高风险区域。

- 环境采样:对公共场所、冷链设施等进行环境检测,发现病毒残留,从而识别传播媒介。

尽管这些手段先进,但源头调查往往需要时间,且有时无法得出确切结论,世界卫生组织指出,约30%的疫情源头最终无法完全确定,这反映了病毒传播的随机性和复杂性。

公众关切与防控启示

郑州疫情源头的不确定性,常引发公众焦虑和谣言传播,社交媒体上曾出现“源头是某特定事件或群体”的猜测,但多数未经科学验证,这种信息混乱可能削弱公众对防控措施的信任,透明化沟通和科学普及至关重要,郑州市政府通过新闻发布会和官方渠道及时公布溯源进展,有助于缓解社会恐慌。

从防控角度看,源头调查的启示在于:第一,加强境外输入管控,如优化隔离政策和核酸检测频率;第二,强化冷链和物流监管,实施定期消毒和检测;第三,提升本土监测能力,通过常态化筛查早期发现隐匿传播,郑州在历次疫情中积累的经验,已推动其建立更灵活的应急机制,平急结合”的防控体系,可在源头不明时快速响应。

郑州疫情的源头问题,不仅是科学调查的焦点,也是全社会共同面对的挑战,通过多维度分析,我们可以看到,源头往往涉及境外输入、冷链传播或本土因素的交织,而非单一原因,在未来的防控中,郑州需继续依托科学手段和公众合作,从源头堵截病毒传播,我们每个人也应保持理性,支持防控工作,共同守护这座城市的健康与安全,只有通过持续学习和改进,才能在下一次疫情来袭时,更从容地应对。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏